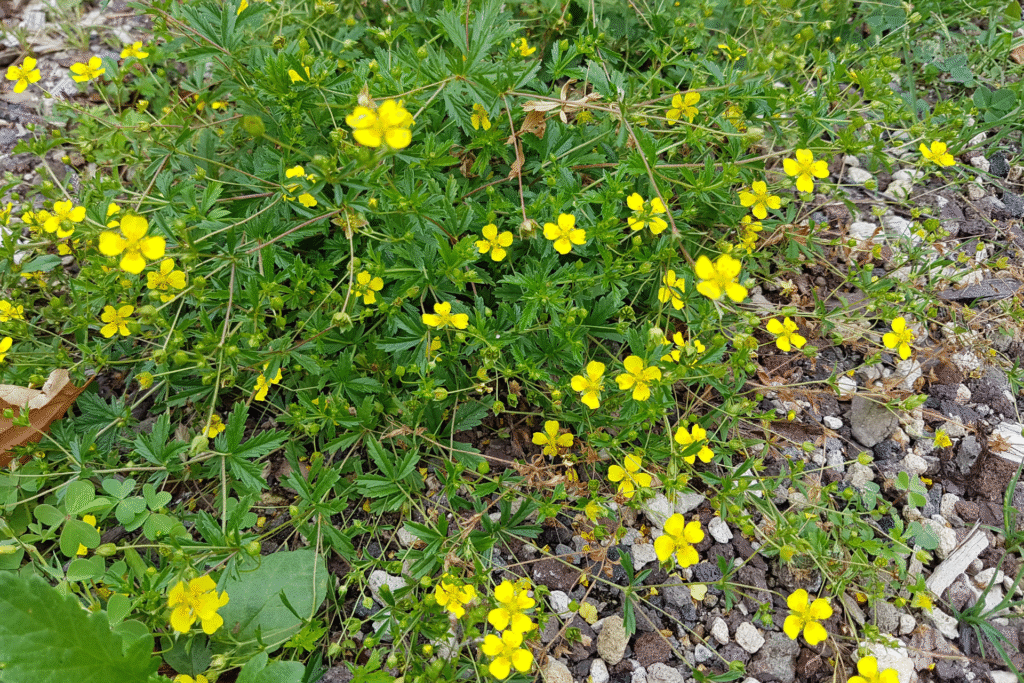

Die Natur bietet uns eine Fülle an Heilpflanzen, deren Anwendung bereits seit der Antike belegt ist. Doch selbst altbewährte Mittel wie die Blutwurz (Tormentill), die von der Universität Würzburg zur Heilpflanze des Jahres 2024 gekürt wurde, bestehen die aktuelle Praxis der Arzneimittelzulassung nicht.

Blutwurz, bekannt für ihre adstringierenden Eigenschaften, wurde traditionell gegen Durchfall oder zur Blutstillung eingesetzt. Die moderne Forschung bestätigt ihre vielfältigen Effekte: Sie wirkt entzündungshemmend, antimikrobiell, antiallergisch und immunregulierend. Kurz gesagt, sie ist ein Systemmittel, das den gesamten Organismus positiv beeinflusst.

Hier liegt der Kern des Problems: Das aktuelle Zulassungsverfahren ist auf spezifische und organbezogene Indikationen ausgelegt. Ein Mittel muss klar definierte Symptome lindern, um eine Zulassung zu erhalten. Eine breite, systemische Unterstützung oder eine tonisierende Wirkung kann nicht registriert werden. Eine Zulassung wird auch verwehrt, wenn die Wirkung nur bei einem Teil der Menschen, z. B. 30 Prozent, eintritt, da die klinische Wirkung dann statistisch nicht nachweisbar ist.

Die Konsequenz: Es gibt heute keine zugelassenen Blutwurz-Präparate. Allgemein sinken Zulassungen für Zubereitungen aus Heilpflanzen. Systemmittel, die das Gleichgewicht im Körper wiederherstellen oder als Ergänzung zu anderen Therapien dienen könnten, fallen durchs Raster.

Das Beispiel Blutwurz zeigt den Widerspruch zwischen der empirischen und der regulatorischen Realität. Statt für Naturheilmittel nur auf enge Indikationen zu setzen, brauchen wir sinnvolle Zulassungsverfahren, die auch systemische Wirkungen anerkennen. Nur so kann der Heilmittelschatz der Natur adäquat verfügbar gemacht werden.